一、医

中医,博大精深,各家学说浩如烟海,故初学者不免会无所适从,不知该如何学起。在我八岁正式学习中医之前,会背诵一些汤头歌以及药性赋,并学习《易经》、《道德经》、《南华真经》、《冲虚真经》等书籍知识。开始学习时不免一头雾水,搞不清真正的中医是怎样的,真正的医道又是什么。

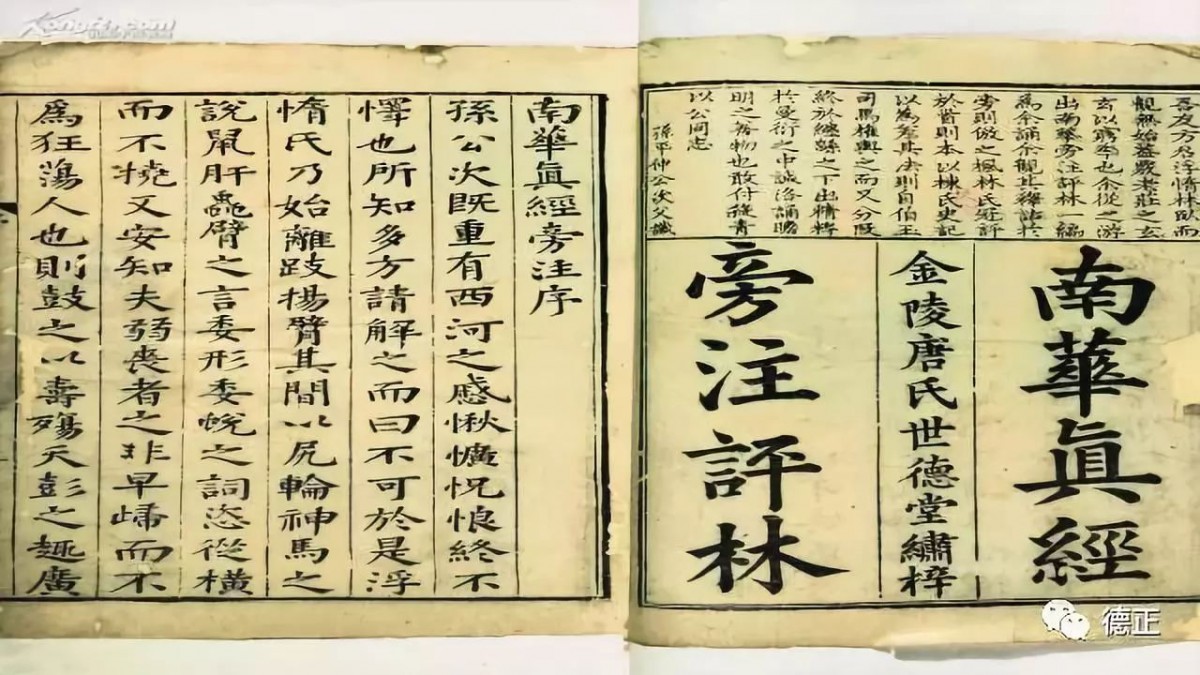

《南华真经》

《南华真经》

医道关系着生命。生命之道,本于太极,散于万物。医道作为生命之道,含义深远,旨趣博大。故而,若无超常智慧,不足以领悟生命之道的微妙;若无坚守中正的明察,不足以辨出正道。不辨正道,就不免会迈入失之毫厘、谬以千里的歧途。

假使人能明白医理的基本道理,那人就明白了治国平天下的道理;假使能明白医理的得失道理,那就明白了国家兴盛灭亡的原因;假使能明白医理的缓急道理,那就明白了攻战防守的法则;假使能明白医理的取舍道理,那就明白了该选择出仕还是隐居。

“医道怎如常人谈的那么容易呢?如果说庸庸碌碌的人,找找经验方,摸索摸索经验,知道了花椒、硫磺杀疥虫,葱白、薤白散风气,这就算中医了,那谁不可以说自己懂医道?

如此说来,人只要披上缁衣,就可以做和尚?葛巾布袍,就可以做道士?褒衣危冠,就都是儒生?真医大道与俗医小道,犹如泰山与小丘,河海与车辙水沟,怎可同日而语呢?

以医入道,道以医显,医道同源。

二、道

宋孝宗在《原道辩》中曾对儒释道三教给出“以佛修心,以道养生,以儒治世”的功能定位,虽不尽精准,但也大致指出了三大学术流派的主要特征。“以道治身”则鲜明地点出了道教与医学(生理学)的关系,

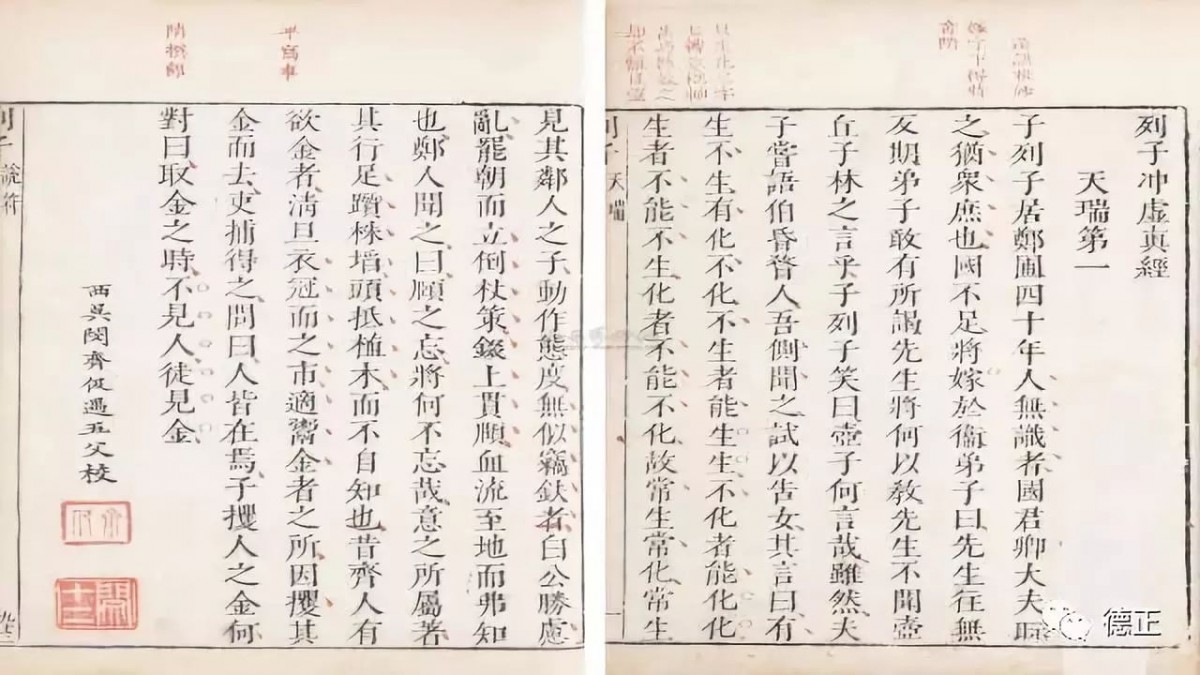

《冲虚真经》

道家思想认为宇宙有一个万事万物都必须遵守的法则,这个法则叫做“道”。天地万物都由“道”派生,“一生二,二生三,三生万物”。“德”则是这个法则在人性、人伦、人情等方面的体现。符合“道”的才叫“德”。道家由此认为,人生不能违背“道”的法则。而“三一”理论恰恰是中医学最根本的理论基础,道教“德之因循”也深刻地融进中医规范职业道德的理论依据之中。

如《素问·宝命全形论》提出的“天覆地载,万物悉备,莫贵于人”的思想,将人看成是世间最高层次的存在,这与道家“贵生”“贵人”、以人为本、以人为大的思想自然是一拍即合。

三、医与易

上古之时,医、巫、史,三位一体。

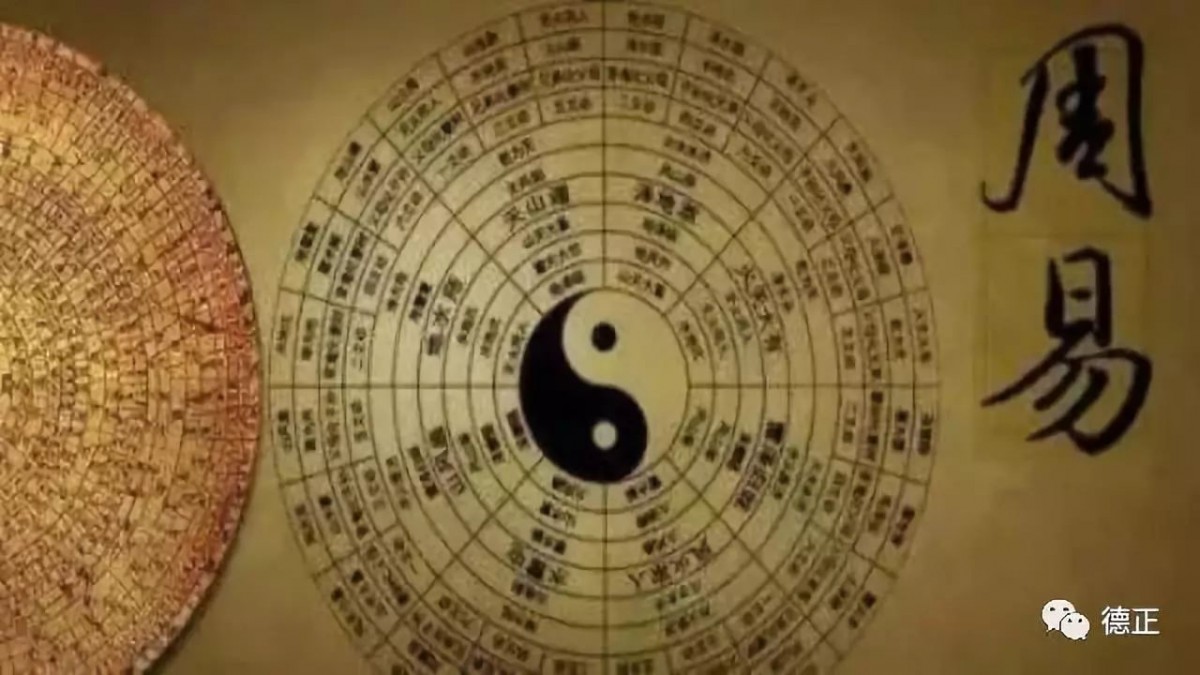

医道同源,首先表现在医、道两家有着共同的思想渊源。其中,易学思想、阴阳五行说和老子哲学思想,都是传统医学和道教各自理论体系建立的源头活水。

关于易学与传统医学的关系 ,中医界历来就有“医易相通”、“易具医之理,医得易为用”之说。明代大医家张介宾十分赞同孙思邈“不知《易》,不足以言太医”的观点。清代章虚谷、唐宗海也力主医易相通。易学阐述天地万物阴阳动静变化之理,中医学旨在研究人体阴阳盈虚消长的机制,两者在认识论和方法论上有共通之处。都源于对事物阴阳变化的认识。故称“医易同源”。

易学同样也是道教产生、发展的重要思想渊源之一 ,这主要体现在易学为道教理论体系的构建提供了论说工具和思维模式。道教的内外丹术、科仪以及理身治国致神仙的宗教神学理论,无不贯穿着易学象征思维模式和思想

四、医道同源

道教人物中有很多是医家。修道之士,大都精通医理,不少道士本身就是著名的医学家。历代以医著名的道士数以千计,如葛洪、陶弘景、孙思邈等。葛洪《抱朴子》记载了许多药物的性能,如麻黄治咳喘、松节油治关节炎、雄黄和艾草消毒等。葛洪也是我国第一个记录天花和提出免疫法治疗狂犬病的人。他对肺结核、沙虱等传染病的认知与现代医学基本一致。陶弘景所著《本草经集注》和《名医别录》,在医学史上也占有非常重要的地位。孙思邈医术高超,被后人誉为“药王”,所著《千金要方》和《千金翼方》名播海内外,对日本和朝鲜的医学发展产生了深远的影响。

总体来说,医与道是共同建立在华夏文明的基础上。有着相同土壤,开出不一样的花朵,要想学好中医,需要掌握这些同根同源的文化基础。